телефон

Новости Узбекистана

Мы рекомендуем

Встреча с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

📅 14.06.2022

14 июня 2022 года и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов принял делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с Эоганом Мерфи, который руководил Миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами Президента Республики Узбекистан 24 октября 2021 года.

Рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и БДИПЧ.

Стороны с удовлетворением отметили, что за последние годы значительно активизировалось конструктивное взаимодействие Узбекистана со всеми институтами ОБСЕ, в том числе и с БДИПЧ. Полномасштабные миссии Бюро по наблюдению за выборами принимали участие в парламентских (2019г.) и президентских выборах (2016г. и 2021г.).

Э.Мерфи высоко оценил текущую динамику сотрудничества между Узбекистаном и БДИПЧ, в том числе по таким направлениям, как проведение экспертных оценок принимаемых законодательных актов и совершенствование законодательства в соответствии с международными стандартами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам имплементации рекомендаций, выдвинутых в Заключительном отчете миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Президента Республики Узбекистан 24 октября 2021г. Стороны выразили готовность к конструктивному сотрудничеству в данном направлении.

Делегация БДИПЧ подробно проинформирована о приоритетных направлениях внешней политики Президента Шавката Мирзиёева, которая позволила сформировать совершенно новую атмосферу добрососедства в Центральной Азии, масштабных демократических реформах в Узбекистане в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы.

Представители БДИПЧ выразили заинтересованность в расширении многопланового сотрудничества, в том числе путем реализации совместных проектов в различных направлениях.

Лидеры Узбекистана и Турции обсудили актуальные вопросы многопланового сотрудничества

📅 02.08.2023

31 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецкого многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

С большим удовлетворением отмечены поступательная динамика практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также плодотворных контактов между регионами двух стран.

Подчеркнута важность продвижения новых проектов промышленной кооперации, в том числе в энергетической, добывающей, пищевой, текстильной и других отраслях.

Рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий, включая проведение очередного заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки.

Президент Узбекистана выступил за широкое международное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития

📅 27.06.2022

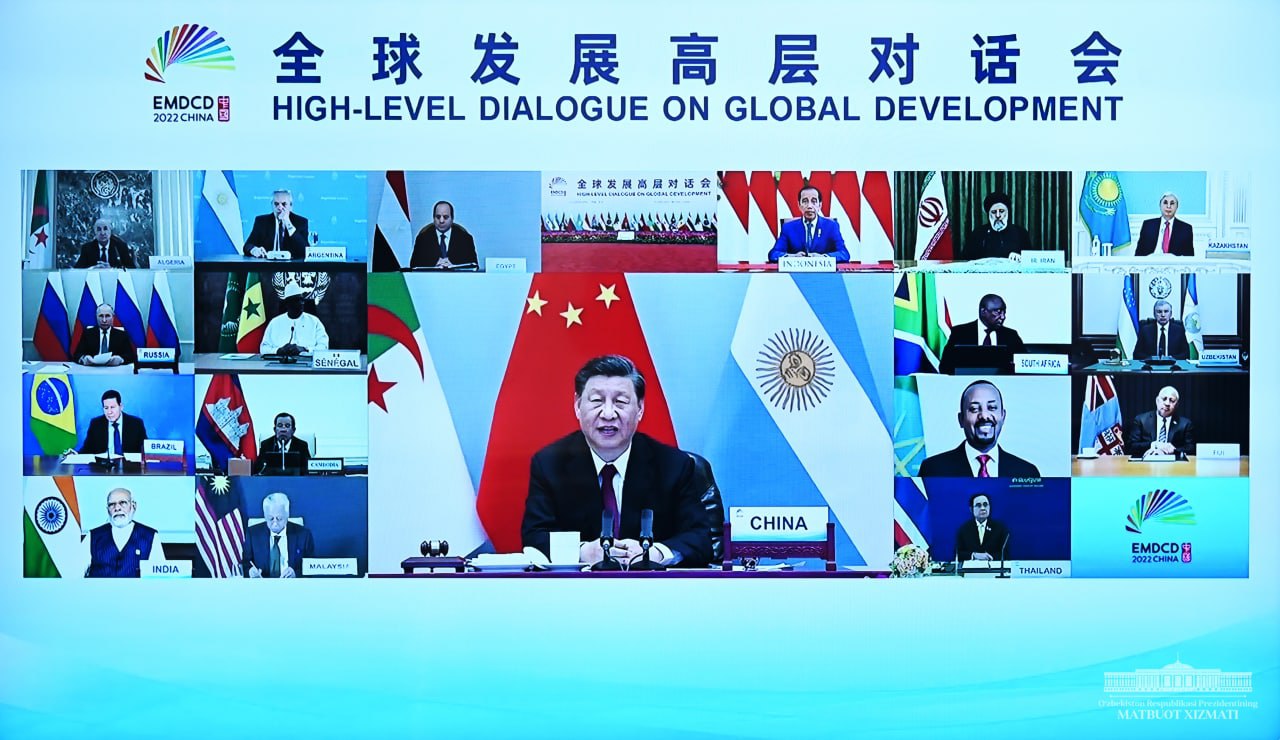

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 24 июня принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате

«БРИКС плюс».

Участниками онлайн-форума, прошедшего под председательством китайской стороны, стали главы государств и правительств 18 стран мира. Наряду с лидерами Узбекистана и КНР участвовали Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, Президент Аргентины Альберто Фернандес, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Индонезии Джоко Видодо, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент России Владимир Путин, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, вице-президент Бразилии Гамильтон Моурау, а также руководители правительств Камбоджи, Малайзии, Таиланда, Фиджи и Эфиопии.

Были рассмотрены вопросы многостороннего сотрудничества в области безопасности и стабильности, расширения практического взаимодействия в области торговли и инвестиций, «зеленой» экономики, высоких технологий и инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, экологии, гуманитарной сфере.

В своем выступлении Президент Узбекистана отметил особое значение диалога в формате «БРИКС плюс» как востребованной платформы для инклюзивного партнерстваи в продвижении Повестки устойчивого развития.

Подчеркнуто, что современный мир переживает глубинную трансформацию, сопровождаемую рядом тревожных тенденций – усиливается международная напряженность и проявляются признаки системного экономического кризиса.

Внимание участников обращено на то, что в этих условиях Новый Узбекистан, последовательно продолжающий реформы на основе принципа «Интересы человека превыше всего», открыт для широкого международного сотрудничества, включая взаимодействие в формате «Юг-Юг».

Для преодоления последствий кризисных явлений в мировой экономике отмечена важность принятия скоординированных мер по устранению торговых барьеров, созданию новых производственных и логистических цепочек, привлечению инвестиций в проекты кооперации и инфраструк-туры, а также трансферу технологий и внедрению инноваций, углублению сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровизации, биотехнологий, разработки вакцин.

В целях продвижения совместных проектов и инициатив предложено запустить Форум деловых кругов «БРИКС плюс».

Президент Узбекистана выступил за усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и включению нашего региона в трансконтинентальные маршруты «Север-Юг»

и «Запад-Восток».

Поддержан призыв ООН по обеспечению стабильного и открытого оборота продовольственных товаров на рынках.

Одними из ключевых направлений обозначены реализация программ в области сокращения бедности и поддержки предпринимательства, активизация многостороннего взаимодействия по вопросам климатической повестки и развития человеческого потенциала. Выражена заинтересованность нашей страны в участии в программах Лиги университетов и Сетевого университета БРИКС, а также в сфере профессионального образования и молодежной политики.

Узбекская сторона в качестве председателя в Шанхайской организации сотрудничества также предложила разработать механизмы практического взаимодействия БРИКС и ШОС.

В завершение Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что проведение Диалога в формате «БРИКС плюс» еще раз продемонстрировало общий настрой на скорейшее преодоление общих вызовов, обеспечение глобальной стабильности

и устойчивого развития наших стран.

В выступлениях других зарубежных лидеров также прозвучали тезисы о важности расширения глобального партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в продвижении Повестки для в области устойчивого развития до 2030 года. Обозначены перспективные направления многостороннего диалога в области экономики, инвестиций, инноваций и «зеленых» технологий, торговли, транспорта и коммуникаций, экологии, других приоритетных сферах.

Роль парламента и институтов гражданского общества в реализации целей устойчивого развития

📅 10.03.2023

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 2022 года единогласно одобрена резолюция «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения целей устойчивого развития», разработанная по инициативе Президента Шавката Мирзиёева.

В связи с этим 23 февраля 2023 года Парламентской комиссией по контролю за выполнением национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Узбекистан до 2030 года, Национальным центром по правам человека Республики Узбекистан, Центр устойчивого развития и Фонд Фридриха Эберта (Германия) Состоится международный круглый стол по вопросам роли парламента и институтов гражданского общества в достижении целей устойчивого развития и повышения информированности населения в этом отношении, а также формирование культуры прав человека и устойчивого развития в обществе.

Здесь мы считаем допустимым подчеркнуть следующее.

Внимание всего мира к человеческому достоинству и правам, а также растущая роль и значение парламентов и институтов гражданского общества

Первый. В сентябре 2015 года на саммите ООН были утверждены Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Эта «Повестка дня представляет собой план действий для благополучия людей, планеты и процветания» и «основана на идее укрепления всеобщего мира в более свободных условиях, обеспечения устойчивого мира и развития, а также основные существующие или возникающие проблемы мирового сообщества во взаимосвязанном и глобализирующемся мире, направленные на принятие совместных активных мер для совместного решения проблем».

BRM основывается на Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и других основных международных договорах по правам человека и является их уникальной квинтэссенцией и продолжением. BRM отражает современное мировоззрение обеспечения человеческого достоинства и прав. МРБ взаимосвязаны, дополняют друг друга и усиливают друг друга и направлены на обеспечение "трех столпов" устойчивого развития - экономического, социального и экологического баланса.

Второй. Парламенты, более 1500 институтов гражданского общества участвовали в процессе разработки BRM, наряду с правительствами государств-членов ООН. В этом смысле BRM определенно является результатом долгосрочного процесса консультаций между ООН, государствами и «глобальным гражданским обществом».

Третий. В XXI веке только в рамках ООН и международных организаций «членов семьи ООН» повышать роль и значение институтов гражданского общества, создавать благоприятные политические, правовые и организационные условия для их деятельности, в частности, обеспечивать участие граждан в управлении обществом и государством, поддерживать их деятельность в процессе достижения ДБР.Принято более 100 международно-правовых документов, определяющих обязанности и задачи государств в таких вопросах, как поддержка.

Ведь три взаимосвязанных вопроса - участие институтов гражданского общества в принятии решений, их «расширение пространства деятельности» и защита, формирование сильного и активного гражданского общества, устойчивое развитие, являются важным и необходимым условием обеспечения мира, безопасность и стабильность.

Четвертый. Соответствующие документы ООН не только создают благоприятные и необходимые условия для деятельности парламентов и институтов гражданского общества, но и определяют основные задачи этих институтов в достижении ДБМ:

Включение БРМ, вопросов обеспечения человеческого достоинства, свобод и прав прежде всего в конституции и законы государств, формирующих правовую базу, обеспечивающую участие граждан в жизни общества и государственном управлении, в частности, в принятии решений. совершение, отвечает общепризнанным международным демократическим стандартам и гарантирует эффективное отправление правосудия;

добиться того, чтобы стратегии, концепции и программы, определяющие развитие стран, служили реализации национальных МРБ;

Установление жесткого парламентского и общественного контроля за достижением МПБ, повышение информированности населения в связи с этим, содействие обеспечению открытости и прозрачности деятельности государственных организаций;

Создание широких возможностей для участия граждан и институтов гражданского общества в процессах принятия решений в сфере УРБ;

учет национальных РДБ при разработке и исполнении государственного бюджета и выделение необходимых средств отрасли (принятие «бюджетов, ориентированных на РДБ»);

развитие системы разработки и реализации программ в области человеческого достоинства, прав и свобод и формирование культуры устойчивого развития в обществе;

Развитие социального сотрудничества в сфере УРБ, предоставление необходимых ресурсов и долгосрочная поддержка институтов гражданского общества для реализации данных задач;

обеспечение равноправного участия женщин в парламентской деятельности, назначении на руководящие должности, принятии важных решений на всех уровнях;

Поддержка международного сотрудничества в сфере БРМ, в частности, более широкое использование возможностей институтов «парламентской и общественной дипломатии» и др.

Также в достижении социальных целей устойчивого развития очень важной считается роль парламента и институтов гражданского общества, которая сегодня включает в себя поддержку гражданских инициатив местных сообществ в сферах образования, науки, здравоохранения, экологии, социальной защиты. В этой связи необходимо признать, что политика «открытого бюджета», реализуемая в Новом Узбекистане по инициативе Президента, высоко оценивается не только нашим народом, но и международным сообществом.

Одним словом, проведение инклюзивной политики, основанной на идее «никого не оставить позади», которая наблюдается в последние годы в странах мира, создание ответственных, эффективных и подотчетных институтов и поддержка их деятельности, стремительное развитие достижения парламентского и общественного контроля и общественного сотрудничества, а также консенсуса в обществе по этому поводу является одним из необходимых и важных условий успешной реализации МПБ.

Высокое признание инициативы нашего Президента

Во-первых, единогласное принятие данной резолюции «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения целей устойчивого развития» Генеральной Ассамблеей ООН является международным признанием инициативы Президента.

Принятие за последние годы более 10 соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по предложениям Узбекистана является результатом инициатив Президента в сфере международного права.

Во-вторых, Олий Мажлис широко использует возможности института «парламентской дипломатии» для поддержки инициативы Президента, содействия принятию и реализации данной резолюции ООН.

Например, в этой связи состоявшийся в 2021 году в Бухаре парламентский форум на тему «Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении целей устойчивого развития», 14-й саммит женщин-лидеров государств-членов Межпарламентского союза, состоявшийся в 2022 году в Ташкенте Соответствующие Бухарская и Ташкентская декларации, принятые в рамках этих международных форумов, служат не только достижению ДБМ, но и служат повышению роли парламентов в этих процессах.

Парламент, а также принятые законы, стратегии и программы на ближайшую и далекую перспективу развития нашего общества и государства, направить на реализацию принципа «Ценности и интересы человека превыше всего» и идеи «Обеспечение устойчивого развития человека, общества и государства» Особое внимание уделяется таким вопросам, как принятие бюджета, направленного на БРМ, развитие социального сотрудничества в сфере. На реализацию этих задач направлена и деятельность представителей Олий Мажлиса в Межпарламентском союзе, объединяющем 179 национальных парламентов мира.

В-третьих, 29 декабря 2022 года Законодательная палата и Советы Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняли совместное решение «О мерах по реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 2022 года «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения целей устойчивого развития».

Совместное решение направлено на налаживание эффективного социального сотрудничества между парламентом, исполнительной властью и институтами гражданского общества в реализации задач, определенных в настоящей резолюции ООН и Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, а также в достижении национальной цели Узбекистана в области устойчивого развития.

Совместным решением утверждена «Дорожная карта», содержащая более 50 конкретных мероприятий по 13 направлениям. В нем, в частности:

привлечение негосударственных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества к достижению национальных целей устойчивого развития, размещение государственного социального заказа по соответствующим направлениям и объявление конкурсов государственных грантов;

определены приоритетные задачи, такие как выход на глобальную и национальную BRM, информирование национальной и международной общественности о содержании, целях и задачах резолюции и результатах, достигнутых в рамках «Дорожной карты».

Одним словом, это Совместное решение совместимо с принципом «создания дружественного народу государства путем повышения человеческого достоинства и дальнейшего развития свободного гражданского общества», определенным в стратегии развития Нового Узбекистана.

Межпарламентский союз (МП) подчеркивает, что настоящая резолюция ООН и настоящее Совместное решение являются основой для сотрудничества и совместных действий не только исполнительной власти, но и представительной и судебной власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в достижении БРМ. В связи с этим они оцениваются как важная основа для подготовки Всемирного саммита по БРМ, который состоится в сентябре текущего года и планируется к распространению в качестве официального документа ООН и ИП.

В-четвертых, уникальность этого круглого стола в том, что инициатива его организации была выдвинута институтами гражданского общества и поддержана парламентом.

По итогам круглого стола предусмотрено подписание меморандумов об установлении социального сотрудничества в сфере между институтами гражданского общества и между институтами гражданского общества и государственными организациями.

То есть для достижения ДБР и реализации задач, определенных в Стратегии развития, Совместном решении, определено налаживание тесного взаимодействия между парламентом, институтами гражданского общества, органами исполнительной власти – соответствующими министерствами и ведомствами, бизнес-сообществом. Это, в свою очередь, служит повышению роли, значения и ответственности этих институтов в обеспечении стабильного развития нашей страны.

Реализация задач совместного решения

(в случае институтов гражданского общества)

Следует отметить, что институты гражданского общества не только поддерживают данные инициативы Президента и задачи, определенные в Совместном постановлении, но и активно участвуют в его реализации.

Например, ряд негосударственных некоммерческих организаций, таких как Федерация профсоюзов Узбекистана, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, общенациональное движение «Юксалиш», «Стратегия развития Центр, Центр устойчивого развития вносят весомый вклад в достижение национального УРБ и реализацию стратегии развития Нового Узбекистана. Ведь, по словам Президента, реформы, реализуемые в Узбекистане по принципу «Достоинство и интересы человека превыше всего», основаны на идее обеспечения устойчивого развития человека, общества и государства. , и служить реализации Глобальной Повестки дня нашей страны до 2030 года.

Во-первых, в Совместном решении, в частности, институты гражданского общества:

Широкое вовлечение институтов гражданского общества в последовательную реализацию национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года, постоянная поддержка их деятельности в организационном, методическом и информационном плане;

на основе углубленного изучения взаимозависимости международных показателей, связанных с достижением целей устойчивого развития и защитой человеческого достоинства, прав, свобод и законных интересов, разработать соответствующие предложения по улучшению позиций Узбекистана в различных международных рейтингах и внести их в парламентскую комиссию;

Углубленный анализ работы, проводимой в рамках национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года, выявление существующих проблем, разработка предложений по их решению, осуществление общественного контроля за выполнением национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года;

повысить уровень информированности широкой общественности о состоянии реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития;

Предусмотрено, что институты гражданского общества подготовят альтернативные отчеты к Добровольным национальным отчетам, подготовленным Координационным советом о реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития до 2030 года. В 2020 году Республика Узбекистан впервые представила Добровольный национальный доклад (ДНД) «Реализация Глобальной повестки дня – 2030 в области устойчивого развития», и в этом году ожидается представление второго ДНД.

Во-вторых, исходя из задач, определенных в Совместной резолюции, Центр устойчивого развития присоединился к глобальной кампании действий (UN SDG Action Campaign) по достижению Целей устойчивого развития.

Эта кампания ООН по достижению ЦУР фиксирует целенаправленные действия по достижению Целей устойчивого развития по странам, регионам, задачам и территориям и отображает их на глобальной карте мира. Вместо этого он позволяет сообщать о ключевых достижениях ООН, чтобы показать, как коллективные действия могут иметь большое значение во всем мире.

В рамках глобальной недели было предпринято 142 миллиона действий по достижению ЦРТ по всему миру в 2022 году. Это, несомненно, оказало положительное влияние на усилия по ускорению достижения ЦРТ и помогло изменить жизнь более 142 миллионов человек на нашей планете.

В-третьих, данный круглый стол проводится в рамках программы по реализации образования «Права человека» в нашей стране, которая определена в пункте 12 постановления Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Национального Образовательная программа в области прав человека в Республике Узбекистан». Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что сотрудничество между институтами гражданского общества и государственными организациями развивается и в этой сфере.

В-четвертых, при поддержке Фонда Ф. Эберта Центр устойчивого развития провел исследование «Повышение осведомленности общества о целях устойчивого развития путем привлечения институтов гражданского общества в Узбекистане», результаты которого будут представлены на круглом столе. .

Одним словом, резолюция ООН, принятая по инициативе Президента, и Совместная резолюция Советов парламентских палат в жизни общества и государства в нашей стране, включая роль парламента, представительной власти всех уровней, политической партий, институтов гражданского общества в обеспечении конституционных прав граждан на участие в жизни общества и управлении государством и служит прочной основой для реализации системных организационно-правовых мер по повышению его значимости.

Президенты Узбекистана и России рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества

📅 18.08.2022

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 августа провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Была рассмотрена актуальная повестка дня двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности продвижению приоритетных проектов кооперации на уровне регионов и бизнеса Узбекистана и России.

Следует отметить, что за семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 30 процентов. При этом увеличение показателей торговли обеспечивается за счет наращивания взаимных поставок товаров с высокой добавленной стоимостью.

Осуществляются активные и плодотворные обмены между регионами, этой осенью планируется проведение третьего узбекско-российского Форума регионов. Продолжается реализация важных инвестиционных проектов и культурно-гуманитарных программ.

В ходе беседы лидеры Узбекистана и России подчеркнули необходимость дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами, прежде всего за счет продолжения совместной работы по наполнению практического взаимодействия конкретным, качественным содержанием.

Обсужден также график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года в городе Самарканде.

Телефонный разговор Президента Узбекистана и Президента России прошел в традиционно конструктивной, открытой и дружественной атмосфере.

Национальная модель профилактики правонарушений: опыт Узбекистана

📅 21.11.2023

В 2017 году Республика Узбекистан перешла на новый этап своего демократического и правового развития. За истекший период создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике правонарушений.

Национальная модель профилактики правонарушений Республики Узбекистан имеет свои особенности, обусловленные культурными и историческими корнями. В частности, данная модель в большей степени связана с исторически сложившимся национальным институтом махалли. Деятельность махалли направлена на совершенствование эффективности системы оказания помощи семьям, женщинам и престарелым, а также принятия мер по раннему предупреждению правонарушений, что позволяет оперативно влиять на социально-духовную среду и реализацию верховенства закона в обществе.

Стратегия развития «Узбекистан-2030» закрепляет за махаллей важные задачи по противодействию распространения негативных деструктивных идей в обществе, укреплению тесного взаимодействия семьи, школы и махалли, а также её превращение в «связующий мост» между обществом и государственными органами в обеспечении благосостояния населения и решении повседневных вопросов в регионах.

Вместе с тем, в республике проведена значительная работа по совершенствованию системы органов внутренних дел, развитию и укреплению их низового звена, призванного, в первую очередь, обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан, профилактику правонарушений и борьбу с преступностью непосредственно в махаллях.

Принятые меры позволили повысить эффективность деятельности органов внутренних дел, обеспечить мирную и спокойную жизнь граждан, предотвратить рост преступности в стране. Приняты системные и эффективные меры по обеспечению мира и спокойствия в стране, внедрению принципиально новых механизмов охраны общественного порядка и формированию у населения чувства личной безопасности, а также коренным образом пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая данную деятельность, в основе которой лежит реализация благородной идеи – «Служить интересам народа».

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3182 «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов» от 8 августа 2017 г. все махалли, исходя из криминогенной обстановки, ежегодно подразделяются на «зеленые», «желтые» и «красные» категории.

К «зеленой» категории относятся махалли, на территории которых не совершено ни одного преступления. В махаллях «желтой» категории в отчетный период доля преступлений на тысячу населения равна или является меньшей данного показателя по району (городу). Особое внимание уделяется махаллям «красной» категории, на территории которых доля преступлений, совершенных в том числе отдельной категорией лиц, а именно несовершеннолетними, женщинами, безработными, ранее судимыми, лицами в состоянии алкогольного опьянения, состоящими на профилактическом учете или находящимися под административным надзором, на тысячу населения превышает показатель района (города).

Если за 9 месяцев 2022 г. количество махаллей, относящихся к категории «красных», составляло 33%, «желтых» 25,6%, «зеленых» – 41,3%, то уже в 2023 г. за данный период времени число махаллей, относящихся к категории «красных», составляет уже 23%, «желтых» – 40,5%, «зеленых» – 36,5%.

Вместе с тем, на данном этапе осуществляется комплекс мер по реализации принципа «Благополучная и безопасная махалля». Важная роль при этом отводится деятельности «махаллинской пятерки», в состав которой входят председатель махаллинского схода граждан, (старший) инспектор профилактики опорного пункта органов внутренних дел (махаллинского пункта правопорядка), помощник хокима по вопросам развития предпринимательства, занятости населения и сокращения бедности, женщины-активисты и лидеры молодежи.

Деятельность каждого представителя «махаллинской пятерки» направлена на осуществление социальной профилактики, исходя из направленности своей деятельности. Данный вид профилактики нацелен на охват такой категории лиц, от которых в силу их тяжелой жизненной ситуации, можно ожидать совершения правонарушений, и включает в себя меры по искоренению бедности, оказанию содействия и помощи уязвимым группам населения в трудоустройстве, открытию семейного бизнеса и получении кредита, обучению, переподготовке и повышению квалификации по востребованным на рынке труда специальностям, своевременному получению другой социальной помощи. Осуществление социальной профилактики, в первую очередь, направлено на анализ имеющихся проблем населения в постоянном диалоге с ним, что позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, а также способствовать возвращению к нормальной жизни.

Следует отметить, что на данный момент принято решение о трансформации данной структуры в «махаллинскую семерку», в состав которой дополнительно будут включены налоговый инспектор и социальный работник, что позволит повысить эффективность ранней профилактики правонарушений.

Председатель махалли содействует малообеспеченным семьям в улучшении их жилищных условий. Помощник хокима отвечает за трудоустройство безработных. Лидер молодежи привлекает молодежь к спорту и занимается ее досугом. Женщина-активист вовлекает женщин в предпринимательство и ремесленное дело. Инспектор профилактики следит за криминогенной ситуацией. Налоговый инспектор поможет легализовать предпринимательскую деятельность, а самозанятым перейти в категорию малого бизнеса. Социальный работник будет заниматься оказанием социальных услуг одиноким пожилым людям, инвалидам и другим уязвимым слоям населения.

Кроме того, национальная модель профилактики правонарушений Республики Узбекистан отличается адресной социальной помощью гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Налажена система «женской», «молодежной» и «железной» тетрадей для оказания материальной помощи соответствующим категориям населения. Планируется интеграция данных систем в единую информационную платформу для повышения эффективности оказания помощи.

При этом, на уровне махаллей будут коллегиально решаться более 70 вопросов, затрагивающих предоставление финансовой помощи, субсидий и кредитов. При этом, выделение помощи из фондов занятости, предпринимательства и надомничества будет осуществляться по решению схода граждан каждой махалли.

Подводя итоги, можно отметить, что национальная модель профилактики правонарушений тесно связана с проводимой в стране социальной профилактикой, оказанием адресной социальной помощи, системном диалоге с населением, деятельностью «махаллинской семерки», основанной на совершенно новых механизмах взаимодействия органов внутренних дел, махалли, иных государственных органов и институтов гражданского общества, что, безусловно, положительно влияет в целом на состояние криминогенной ситуации в Республике Узбекистан.

Людмила Югай,

доцент кафедры Деятельности по профилактике правонарушений Академии МВД, доктор юридических наук, подполковник

Мансур Курбанов,

заместитель начальника кафедры Деятельности по профилактике правонарушений Академии МВД, подполковник

Президент Узбекистана провел телефонный разговор с Президентом Турции

📅 27.02.2023

26 февраля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава нашего государства тепло поздравил лидера Турции с днем рождения, искренне пожелав ему здоровья и больших успехов, а также мира и процветания братскому турецкому народу. Особо отмечен личный вклад Президента Реджепа Эрдогана в достижении современного высокого уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Президентом Узбекистана еще раз выражены слова поддержки и подтверждена готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточных провинциях Турции.

В свою очередь, Президент Турции выразил глубокую признательность Президенту и братскому народу Узбекистана за оказанную поддержку в самый сложный период. Благодаря деятельности спасателей и медицинских работников спасены жизни десятков людей, оказана квалифицированная помощь тысячам жителей провинции Хатай. Кроме того, большую моральную поддержку оказали представители культуры и искусства, интеллигенции и общественности Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута важность безусловной реализации договоренностей встречи на высшем уровне, проведённой в ноябре 2022 года в городе Самарканде.

Рассмотрен график предстоящих встреч, в том числе подготовка к очередному заседанию Узбекско-Турецкого Совета стратегического партнерства и мероприятиям неформального саммита Организации тюркских государств.

Телефонный разговор Президентов Узбекистана и Турции прошел в традиционно открытой, доверительной и дружественной атмосфере.

К вопросу совершенствования деятельности ШОС

📅 16.09.2022

За 21 год своего существования Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) успешно прошла путь институционального становления и формирования механизмов многостороннего взаимодействия на приоритетных направлениях. Вместе с тем, к саммиту в Самарканде Организация подходит с ясно сформированным запросом на реформирование и совершенствование,.

- Напомним, что в июне 2002 г. на саммите ШОС в г. Санкт-Петербурге была подписана Хартия ШОС, в которой были закреплены цели и принципы, структура, основные направления деятельности Организации, - сказал эксперт. - Позднее были учреждены постоянно действующие органы ШОС – Секретариат в г.Пекине и Региональная антитеррористическая структура (РАТС) в г.Ташкенте. Сформировалась система министерских совещаний в политике, безопасности, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

В последующем получила развитие также система партнерских отношений ШОС с другими международными и региональными организациями, включая структуры ООН, СНГ, АСЕАН, ОДКБ, СВМДА и др. на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании между Секретариатами.

Зафиксированный в Хартии принцип открытости Организации способствовал развитию форм взаимодействия с другими странами, заинтересованными во вступлении в ШОС. В 2004 г. на саммите Организации в г.Ташкенте впервые статус страны-наблюдателя был предоставлен Монголии.

В 2009 г. на саммите ШОС в Екатеринбурге впервые состоялось предоставление статуса страны – партнера по диалогу, его получили первыми Шри-Ланка и Беларусь.

В 2017 г. на саммите ШОС в Астане завершился процесс вступления в Организацию в качестве государств-членов Индии и Пакистана.

Институциональное развитие ШОС способствовало ее превращению в важную платформу многопланового взаимодействия государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, во влиятельного участника международных отношений.

Вместе с тем, как полагает генсек ШОС Чжан Мин, вступая в третье десятилетие своей деятельности, ШОС сталкивается с новыми условиями и проблемами. Сегодняшний мир переживает сложные и глубокие изменения, международный политический и экономический порядок, а также архитектура безопасности столкнулись с разными кризисами, ставя мир и развитие перед очень серьезными вызовами.

Кроме того, в предшествующие годы в деятельности Организации накопился ряд организационных и других проблем, требующих решения, включая необходимость расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей, повышения уровня региональной взаимосвязанности, усиления эффективности постоянно действующих органов - Секретариата и РАТС ШОС.

Следует также отметить, что процесс расширения Организации связан с целым рядом как технических, так и более сложных вопросов взаимной адаптации старых и новых членов Организации. Так, например, в настоящее время официальными рабочими языками ШОС, в соответствии с Хартией, являются русский и китайский. В этой связи с 2017 г. обсуждается вопрос о включении в их число также английского.

Еще более сложные проблемы могут возникать по мере углубления практического сотрудничества и развития бизнес связей с новыми членами Организации.

Например, эксперты в Южной Азии ставят вопросы взаимного изучения и гармонизации правовых систем, особенно в вопросах коммерческого права, а также нормативной базы торговых, инвестиционных, финансовых и других связей.

Наконец, как и все страны мира, государства-члены ШОС сталкиваются с воздействием новейших технологий (искусственный интеллект, квантовые вычисления и др.), цифровой трансформации и глобальными вызовами изменения климата, нарастания техногенных угроз и проблем биологической безопасности и т.д.

В этом «многослойном» контексте в последние годы все чаще ставятся вопросы совершенствования деятельности Шанхайской организации.

Во-первых, все более актуальной задачей становится укрепление механизмов и инструментов развития практического сотрудничества. Развитие торговых, финансово-инвестиционных, транспортно-логистических и других коммерческих связей необходимо не только для решения задач развития государств-членов, но и становится важным фактором их сближения и усиления сплоченности ШОС.

В этой связи Узбекистан и другие партнеры выступают за создание таких структур, как Банк развития ШОС, разработку механизмов продвижения межрегиональной взаимосвязанности, стимулирования инфраструктурного роста, реализации крупных многосторонних проектов.

Во-вторых, необходимы меры по дальнейшему повышению эффективности взаимодействия в сфере безопасности. Так, Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе РАТС.

Генсек ШОС Чжан Мин предлагает «усилить внимание к афганскому вопросу, прикладывать усилия для превращения Афганистана в конструктивный фактор в регионе». Вероятно, для этого следует усовершенствовать существующие механизмы взаимодействия стран по вопросам Афганистана.

В-третьих, давно назрели вопросы реформирования деятельности Секретариата. По словам генерального секретаря ШОС, на июльском заседании СМИД ШОС в Ташкенте им были выдвинуты соответствующие предложения, которые могут быть изучены с учетом обсуждения на Самаркандском саммите на следующем этапе деятельности Шанхайской организации.

Таким образом, вопросы совершенствования деятельности ШОС все прочнее входят в повестку дня, приобретая конкретные формы и направления. Это свидетельствует о том, что в своем развитии Организация, сталкиваясь с проблемами роста и вызовами трансформации международной системы, уверенно стремится к их преодолению в процессе реформирования и самосовершенствования.

В этой связи предполагаемое обсуждение и принятие на саммите решения по совершенствованию деятельности Организации может стать одним из важных достижений Самаркандского саммита, открывающим новый этап институционального развития и активной адаптации ШОС к усложняющимся реалиям современности.

Данияр Курбанов,

исполняющий обязанности директора Информационно-аналитического центра международных отношений МИД Республики Узбекистан

Приоритеты Нового Узбекистана — права и свободы человека, обеспечение устойчивого развития Центральной Азии

📅 23.09.2023

События последних дней — участие Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, выступление на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, первом Саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» и ряде других мероприятий высокого уровня позволяют отметить приоритетные направления внешней политики Нового Узбекистана на современном этапе его развития.

Прежде всего необходимо отметить преемственность обозначаемых Президентом и выдвигаемых им инициатив в рамках встреч и заседаний международных организаций. Шавкат Мирзиёев участвовал в четырех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН (два раза офлайн и два — в онлайн-режиме). При этом акцентировал внимание на вопросах защиты достоинства и прав человека, обеспечения мира, процветания и устойчивого развития Центральной Азии, где сосредоточены жизненные интересы стран региона, урегулирования ситуации в Афганистане, а также обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Новый Узбекистан — страна, где высшей ценностью является человек, его права и свободы

Президент еще раз подчеркнул, что за последние шесть лет наш народ прошел большой путь, преодолел немало трудностей и испытаний на пути к реализации мечты нашего народа о Новом Узбекистане — суверенном, правовом. светском, демократическом и социальном государстве.

Проводимые в стране коренные преобразования основаны на идее «Во имя чести и достоинства человека», укрепления принципов демократии и справедливости. Этим же целям служат проведенные конституционные реформы и принятая на основе всенародного референдума новая редакция Конституции Узбекистана, а также Стратегия «Узбекистан-2030», которые обозначили приоритеты дальнейшего развития страны и обеспечили необратимый характер реформ.

В новой редакции Конституции подтверждена приверженность народа Узбекистана национальным и общечеловеческим ценностям, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права, закреплены такие общепризнанные демократические принципы, как свобода слова и совести, законности, социальной справедливости и солидарности, устойчивого развития в целях обеспечения благосостояния человека и общества, и другие.

Руководство ООН и международная общественность положительно оценивают достигнутые за последние годы в Узбекистане значительные результаты в защите прав человека, отмену принудительного и детского труда, установление за них уголовной ответственности. С учетом позитивного опыта Узбекистана в этой сфере поддержана инициатива Президента об усилении борьбы с принудительным и детским трудом в глобальных масштабах. Это также свидетельствует о росте уважения и внимания к инициативам Нового Узбекистана на международной арене

Центральная Азия — приоритет внешней политики Нового Узбекистана

Одним из первых шагов Шавката Мирзиёева на посту Президента стало установление дружественных отношений, развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, превращение Центральной Азии в мирный процветающий регион, вовлечение и поддержка международным сообществом продвижения региона по пути консолидации, что было обозначено в качестве приоритета открытой, прагматичной и активной внешней политики Узбекистана. Эти приоритеты внедрены во все стратегии развития Нового Узбекистана.

С 2018 года по инициативе Президента Узбекистана проводятся регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии в целях совместного решения проблем региона. Организовано уже пять таких встреч. Регулярный характер приобрели политические контакты и межпарламентский обмен. Запущены разные платформы для диалога и сотрудничества (на уровне министерств и ведомств, бизнес-сообществ, женщин и молодежи, научно-образовательных учреждений и гражданского общества). Страны региона выступают с единой позицией по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Как отметил глава нашего государства, самое главное — в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство. Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом.

Восемь лет назад в Самарканде запущен формат «Центральная Азия плюс» («С5+1»), который стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и внерегиональными государствами и центрами сил. На сегодня учреждено более десяти форматов сотрудничества «С5+1» с Европейским Союзом, США, Китаем, Индией, Россией, Японией и другими.

Все это получает высокую оценку и широкое признание со стороны международного сообщества. В частности, с 2017 года по инициативе стран региона только в рамках ООН принято восемь резолюций по важным аспектам развития и партнерства в Центральной Азии.

Как отметил глава нашего государства, требуется совершенствование правовых основ и модернизация институциональных механизмов проведения консультативных встреч глав государств и реализации достигнутых договоренностей, что придаст практический характер взаимодействию государств региона. В этих целях Президент выдвинул следующие инициативы:

во-первых, выработать на уровне министров иностранных дел общие подходы к совместной работе в рамках форматов «С5+1», которые имеют стратегическое значение для развития всего региона, решения таких важнейших задач устойчивого развития, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зеленой повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане;

во-вторых, поддержка деятельности вновь учрежденного Совета национальных координаторов по делам консультативных встреч, который будет проводить мониторинг реализации достигнутых договоренностей и вырабатывать новые предложения по углублению взаимодействия;

в-третьих, создание Экономического совета государств Центральной Азии для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономических отношений.

Центральная Азия: развитие торгово-экономического сотрудничества

и промышленной кооперации

За последние годы совокупный валовой продукт стран региона увеличился на 40 процентов, товарооборот между ними — более чем в 2,5 раза, объемы взаимных инвестиций — почти в шесть раз, прямых иностранных инвестиций в регион — на 45 процентов, показатели внутрирегионального туризма — почти в два раза. Имеются многочисленные примеры успешного партнерства в сфере выпуска легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, создания и организации успешной деятельности приграничных зон кооперации.

В целях углубления регионального сотрудничества в этой сфере и придания системного характера совместным усилиям глава нашего государства предложил:

во-первых, скорейшее формирование в регионе полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, а также принятие в этих целях комплексной региональной программы;

во-вторых, запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность;

в-третьих, разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу.

Углублению сотрудничества между государствами региона будет способствовать также вступление в ближайшем будущем Узбекистана во Всемирную торговую организацию. На сегодня Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются полноправными членами ВТО. На встрече с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, где она еще раз подтвердила поддержку Секретариатом ВТО полноправного членства Узбекистана в организации, достигнута договоренность об ускорении проведения следующего заседания рабочей группы, повышения квалификации специалистов и содействия в гармонизации законодательства Узбекистана с соглашениями и правилами ВТО.

Темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Это серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию стран региона.

В этих условиях Президент выдвинул предложения по:

дальнейшему расширению взаимодействия отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок энергоносителей, строительства новых магистралей для передачи электроэнергии;

диверсификации источников энергии, привлечению инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство «зеленого» водорода, что призвано укрепить усилия государств региона по реализации проекта строительства ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане, активизации решения вопросов реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.

Продовольственная безопасность: региональный

и глобальный ответ

Отметим, что 7—8 сентября в Самарканде была организована международная конференция под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), посвященная рассмотрению и обмену мнениями по актуальным вопросам обеспечения продовольственной безопасности, стабильной поставки продуктов питания, борьбы с голодом и нищетой, которые остаются чрезвычайно актуальными.

Узбекистан одним из первых поддержал инициативу Антониу Гутерриша о проведении в 2021 году Глобального саммита по продовольственным системам, и Самаркандский форум стал его логическим продолжением.

В данном контексте отметим, что, по информации Генсека ООН Антониу Гутерриша, в мире более 780 миллионов человек голодают, свыше трех миллиардов не могут позволить себе здоровое питание, 462 миллиона — имеют недостаточный вес. В то же время в разных странах почти треть всего производимого продовольствия теряется или выбрасывается, два миллиарда человек имеют избыточный вес или страдают ожирением. Развивающимся странам не хватает средств, чтобы совершенствовать продовольственные системы, способные обеспечить каждого здоровым питанием.

Одновременно пандемия коронавируса, глобальные изменения климата, сокращение объемов инвестиций в сельскохозяйственную и продовольственную сферы, кризисы в мировой политике и экономике привели к сбоям в системе поставок сельскохозяйственной продукции, а также росту цен на нее. Это ставит под угрозу достижение глобальных Целей устойчивого развития.

При этом глава нашего государства отметил важность консолидации совместных усилий и углубления многопланового партнерства в целях эффективного противодействия угрозам продовольственной безопасности и обозначил важнейшие приоритеты в этой сфере:

— создание высокоурожайных и устойчивых к внешним воздействиям сортов сельскохозяйственных культур, улучшение пород скота, а также информационно-консалтинговых центров для фермеров и малого бизнеса;

— выработка конкретных практических мер по расширению возможностей сельхозпроизводителей в использовании «зеленых», ресурсосберегающих технологий и методов, в том числе при поддержке международных финансовых институтов. При этом современные технологии и сельскохозяйственная техника должны быть одинаково доступны фермерам как в развитых, так и в развивающихся странах;

— обеспечение безопасности и открытости торговых путей, полной свободы в торговле и транспортировке товаров первой необходимости, а также упрощение правил, регулирующих перемещение продовольственных грузов, восстановление нарушенных торговых и транспортно-логистических цепочек, что должно стать незыблемым принципом межгосударственных отношений;

— подготовка при поддержке ФАО региональной Программы партнерства, способствующей научно-технологическому развитию аграрного сектора в условиях острого дефицита водных ресурсов, имеющихся длинных и неэффективных цепочек

создания дополнительной стоимости, неустойчивости к климатическому кризису и логистическим сбоям, а также эффективному решению вопросов здорового питания.

При этом, по мнению Президента Узбекистана, возможности стран региона позволяют не только в полном объеме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортером продовольствия.

Центральная Азия: эколого-климатические изменения

Как отметил Президент Узбекистана, в мире усиливается тройной планетарный кризис, вызванный изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды.

За последние 30 лет температура воздуха в Центральной Азии повысилась на 1,5 градуса, что вдвое превышает среднемировые показатели. В результате исчезло около трети общей площади ледников. При сохранении такой тенденции в ближайшие 20 лет сток Амударьи и Сырдарьи может уменьшиться на 15 процентов, обеспеченность водой на душу населения — на 25 процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур — на 40 процентов. В некоторых районах региона нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза.

По данным ООН, государства региона ежегодно теряют до двух миллиардов долларов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов. Экономический ущерб со временем может достигнуть 11 процентов регионального валового продукта. То есть Центральная Азия, продолжающая борьбу с трагедией Аральского моря, имеющей глобальный характер, остается одним из наиболее уязвимых перед изменением климата регионов.

В этих условиях в последние годы Узбекистан направляет свои усилия на ликвидацию последствий Аральской трагедии. На 1,7 миллиона гектаров высохшего дна Аральского моря созданы зеленые зоны с засухоустойчивыми растениями. В ближайшие два года планируется создание «зеленых» полос еще на 400 тысячах гектаров. На площади более чем 3,5 миллиона гектаров созданы природные парки, заповедники и государственные заказники. Общая площадь охраняемых природных территорий в регионе Приаралья составляет 4,6 миллиона гектаров.

В стране осуществляются также полномасштабные меры по повышению эффективности водопользования. За последние семь лет водосберегающие технологии внедрены на площади более одного миллиона гектаров, что составляет порядка четверти всех орошаемых земель в стране. Ведется работа по разработке Национальной программы водосбережения.

Трагедия Арала — глобальная проблема современности

По инициативе Президента Узбекистана принята специальная Резолюция Генассамблеи ООН «Об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», под эгидой ООН создан Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья и организована его деятельность. При содействии ООН реализуются План действий и Программа мер по устойчивому социально-экономическому развитию, обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения региона.

В рамках дальнейших скоординированных шагов государств региона по решению указанных проблем Шавкат Мирзиёев инициировал ряд мер.

Во-первых, дальнейшее совершенствование деятельности, правовых основ и модернизация институциональных механизмов Международного фонда спасения Арала (МФСА) для чего, в частности, необходимо:

разработать новые, соответствующие сегодняшним реалиям правила и процедуры, четко регламентирующие вопросы сотрудничества и деятельности фонда и соответствующие общепризнанным международным нормам, принципам и взаимным обязательствам в области управления и использования водных ресурсов трансграничных рек. Важно, чтобы процесс развития и реформирования фонда проходил на основе принципа межсекторальности — комплексного подхода «вода — энергетика — продовольствие», с учетом современных вызовов;

критически пересмотреть действующую четвертую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, предусмотрев подготовку «дорожных карт» реализации региональных проектов с определением объемов и источников финансирования, согласованных графиков их выполнения;

усилить системное взаимодействие по вопросам привлечения инвестиций, технологий и технического содействия для продвижения приоритетных региональных проектов, обозначив обязательства каждой страны в этой сфере. Созвать специальную региональную конференцию в целях ускорения реализации совместных проектов с привлечением зарубежных партнеров, ведущих международных институтов и донорских организаций;

с участием международных консультантов разработать долгосрочные планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи, предусмотрев моделирование разных сценариев развития ситуации в бассейнах этих рек, что призвано способствовать скоординированной политике интегрированного управления водно-энергетическими ресурсами в регионе;

уделить особое внимание вопросам водосбережения, а также организации на региональном уровне работы с молодежью в вопросах формирования культуры бережного отношения к воде и другим природным ресурсам, поддержки молодежных инициатив и стартапов путем принятия специальной программы.

Во-вторых, в целях комплексного рассмотрения всех этих вопросов предложено учредить Региональную платформу регулярных встреч министров водных ресурсов, энергетики, экологии и экономики наших стран, а также многостороннюю платформу «Центральноазиатский климатический диалог» на уровне министров экологии для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер в этой сфере.

В-третьих, важно дальнейшее углубление сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями, учреждаемым Специальным представителем Генерального секретаря ООН по водным ресурсам.

Приоритетами в этой сфере считаются:

привлечение и внедрение самых передовых технологий в процессе создания Платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии, используя механизм «ООН — водные ресурсы»;

проведение весной 2024 года первого Самаркандского международного форума, посвященного климатической повестке Центральной Азии, по итогам которого будет подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Центральная Азия перед глобальными климатическими вызовами: консолидация ради общего процветания»;

принятие и реализация Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата, которая призвана стать практическим вкладом государств региона в обеспечение климатической устойчивости и «зеленого» развития;

развитие сотрудничества с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии по вопросам предотвращения деградации экосистем, особенно в регионе Аральского моря, внедрения водосберегающих технологий.

При этом подчеркнем слова Президента о том, что что природные ресурсы — это богатство, принадлежащее будущим поколениям. Поэтому нам нужно использовать их разумно, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне.

Центральная Азия: развитие транспортных коридоров

Открытость Центральной Азии всему миру становится важнейшим условием, обеспечивающим безопасность и устойчивое развитие региона. Однако с учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в государствах региона доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11 процентов. В результате этого экономики стран региона вынуждены нести транспортную нагрузку в два-три раза больше, чем в развитых странах.

В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран региона

Президент Узбекистана предложил с подключением азербайджанских партнеров:

во-первых, разработать в рамках встреч отраслевых министров Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии;

во-вторых, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса;

в-третьих, подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой Платформы международных перевозок.

Центральная Азия: углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере

Народы наших стран, у которых не только одно прошлое, но и общее будущее, а также совпадающие жизненно важные интересы, объединяет осознание региональной идентичности, и это чувство все больше укрепляется.

В целях обеспечения системности работ в данном направлении в рамках регионального сотрудничества предложено:

во-первых, принять План действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии;

во-вторых, широко практиковать проведение совместных Дней культуры, искусства и кино, вечеров дружбы, молодежных форумов, встреч творческой интеллигенции, научных симпозиумов и спортивных соревнований;

в-третьих, активно использовать возможности средств массовой информации и неправительственных организаций, современные информационно-коммуникационные технологии в продвижении на международной арене уникального культурно-исторического и духовного наследия нашего региона. В частности, создание в этих целях Международной медиаплатформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее» с привлечением ученых и представителей широкой общественности для формирования общерегионального контента. Все это послужит укреплению взаимопонимания и общерегиональной идентичности;

в-четвертых, создать при участии профильных международных организаций Центр расширения возможностей и самореализации молодежи Центральной Азии. Это призвано способствовать реализации положений подписанного в Душанбе Соглашения об общих направлениях молодежной политики государств Центральной Азии, консолидации усилий по развитию компетенций молодых людей, содействию их профессиональной подготовке и обеспечению занятости;

в-пятых, углублять сотрудничество в сфере ускоренного развития науки, инноваций, информационных технологий и других сфер, основанных на интеллектуальной деятельности, которые в ближайшем будущем станут локомотивами экономики и социально-гуманитарной сферы государств региона. В частности, учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодежи стран региона в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, ученых и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули, Чингиз Айтматов;

в-шестых, разработать Комплексную региональную программу сотрудничества в сфере противодействия радикализации молодежи в целях ограждения молодого поколения от экстремистской идеологии.

Цели устойчивого развития ООН и Стратегия «Узбекистан-2030»

Генсек ООН Антониу Гутерриш особо отметил масштабность целей и задач Стратегии «Узбекистан-2030», ее полную созвучность Целям устойчивого развития, выразил готовность ООН и всех ее институтов в содействии практической реализации этого программного документа.

Развитие человеческого капитала и воспитание креативного молодого поколения — одна из стратегических задач, которую поставил перед собой Узбекистан. За последние годы отмечается динамичное развитие сотрудничества Узбекистана и ООН, успешно реализуется порядка 140 совместных программ и проектов в этих сферах.

При этом доступное и качественное образование для всех является наиболее эффективным фактором искоренения бедности, повышения благосостояния населения и достижения устойчивого экономического роста.

В этом плане в нашей стране за последние годы накоплен большой опыт — осуществляется коренная трансформация системы образования. За последние шесть лет охват дошкольным образованием увеличился с 21 до 70 процентов, высшим образованием — с девяти до 38 процентов. К 2030 году каждый ребенок сможет посещать детский сад, а каждый второй выпускник школы — обучаться в вузе.

Проводится также системная работа по достижению гендерного равенства: 49 процентов студентов, поступивших в вузы в прошлом году, составляли девушки. Доля женщин в сфере государственного управления впервые достигла 35 процентов. Принят отдельный закон о защите от насилия в отношении женщин и несовершеннолетних.

В плане реализации национальной и региональной повестки в этих сферах Президент предложил углубить сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами путем:

во-первых, создания при ООН Рабочей группы по содействию развитию молодежи Центральной Азии, а также разработки программы «Молодежная повестка Центральной Азии-2030»;

во-вторых, расширения сотрудничества со структурой «ООН-Женщины», проведения в 2024 году в Узбекистане Азиатского форума женщин для обсуждения вопросов реализации их созидательного потенциала и обмена опытом в этой сфере;

в-третьих, проведения в 2024 году в Узбекистане под эгидой ООН Всемирной конференции «Социальная защита: путь к устойчивому развитию», поддержки инициативы Генсека ООН «Глобальный акселератор создания рабочих мест и социальной защиты».

Центральная Азия: единство региональной и глобальной безопасности

Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, мы — народ, который выбирает путь мира, а не войны в решении любых конфликтов. Мы всегда жили в согласии, дружбе и сотрудничестве со всеми народами. И на сегодняшнем пути развития также опираемся на эти принципы.

Основываясь на этой позиции, в прошлом году Узбекистан выдвинул Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания. Наша главная цель — глубокое осознание ответственности за настоящее и будущее наших стран и народов, вовлечение в глобальный диалог всех сторон, готовых к открытому и конструктивному сотрудничеству.

При этом Узбекистан исходит из того, что региональная и международная безопасность напрямую связана с процессами в Афганистане, где сложилась новая ситуация, требующая особых подходов к решению афганского вопроса. Нельзя снова оставить Афганистан один на один с его проблемами. Игнорирование, изоляция и введение санкций усугубляют положение простого афганского народа.

В этих сферах Президент выдвинул ряд следующих инициатив.

Во-первых, обеспечение региональной безопасности:

проведение регулярных Совещаний по вопросам безопасности при координирующей роли секретарей советов безопасности государств региона;

разработка Межгосударственной программы по защите и укреплению границ стран Центральной Азии;

продолжение совместных учений по отработке сценариев противодействия традиционным и новым угрозам безопасности;

формирование Региональной системы прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации;

организация постоянного и открытого диалога с нынешними властями Афганистана, интеграция этой страны в региональные экономические процессы, оказание необходимого содействия афганскому народу, предоставление в этих целях международного хаба в Термезе для гуманитарной помощи, продолжение обучения афганских граждан в специально созданном образовательном центре;

дальнейшее продвижение проекта строительства Трансафганской железной дороги, содействие в восстановлении внутренних транспортных артерий Афганистана;

организация постоянного диалога с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли, создание в этих целях Контактной группы на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии по Афганистану.

Во-вторых, обеспечение глобальной безопасности:

во-первых, создание под эгидой Контртеррористического управления ООН Регионального экспертного совета по системной работе с репатриантами из зон боевых действий. ООН, международная общественность высоко оценивают опыт Узбекистана по проведению пяти гуманитарных миссий «Мехр», возвращении более 530 граждан из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и Афганистане. В рамках Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму всем им была оказана медицинская помощь, психологическая, социальная и иная поддержка, осуществлены меры по их реинтеграции в общество;

во-вторых, создание в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО Международного центра межрелигиозного диалога и толерантности, целью которого является продвижение в мире идей межрелигиозной толерантности и согласия;

в-третьих, проведение в 2024 году в Узбекистане международной конференции на тему «Ислам — религия мира и добра», посвященной изучению богатого наследия наших предков — таких великих ученых и мыслителей, как Аль-Хорезми, Беруни, Имам Бухари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, внесших бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, а также глубокому раскрытию гуманистической сути ислама.

При этом Узбекистан основывается на том, что ислам — это религия мира, знаний и просвещения. На протяжении столетий на нашей земле толерантно сосуществовали представители разных взглядов и убеждений, религий и культур, и в Узбекистане органично сочетаются разные культуры.

В заключение подчеркнем слова

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о необходимости в этот переломный исторический момент задуматься о том, какую планету мы оставим будущим поколениям. Только общими стремлениями и совместными усилиями можно достичь прочного мира и процветания. Больше, чем когда-либо, нам нужны взаимное доверие, солидарность и сотрудничество.

Акмал Саидов,

первый заместитель Спикера

Законодательной палаты

Олий Мажлиса

Республики Узбекистан.

Уроки гения пера

📅 16.04.2024

В нашей стране особое внимание уделяется сохранению на протяжении веков памяти талантливейших узбекистанцев, которые говорили о своей родине, делали ее крепче и сильнее. Важное событие в этом контексте - 130-летие Абдуллы Кадыри - одного из величайших мастеров художественного слова XX века. Писатель подарил нам десятки героев, демонстрирующих быт простого человека, оказывающихся в достойных глубочайшего сочувствия жизненных ситуациях и умеющих с достоинством из них выходить.

Каждый его герой - отдельное воспоминание для каждого читателя, а вместе с тем в уста персонажей вложена мудрость самого автора.

Говоря о творчестве Кадыри, представляется важным вооружиться методикой анализа изобразительного и сценического искусства, музыки и кино, телевидения. Помним и о том, что многое изобретено на стыке наук, в процессе сближения и взаимодействия разных искусств. Талантливый роман и его кинотелевизионная интерпретация, взаимообогащение классической поэзии и изящной динамичной миниатюры, музыки (включая этнографическую) и системы стихосложения, устного народного творчества. Поиск в этом направлении будет интересным и важным этапом проникновения в творческую лабораторию автора эпических полотен.

«Был бы художником, создал бы я портрет Рано», - размышляет Абдулла Кадыри в романе «Скорпион из алтаря». - «Цвет розы понадобился бы мне». Теплыми красками выражает мастер пера (так же, как и художник, владеющий кистью) свое отношение к центральному герою - Рано, красавице и весьма тонкой натуре. Данный оттенок символизирует любовь, верность. Вслед за писателем и мы представляем Рано, краски восторга, нежных чувств. Вместе с Кадыри в воображаемый портрет вносим детали. Кадр за кадром возникают силуэт, выразительные штрихи. В конечном итоге появляется крупным планом образ девочки, пленяющей нас обаянием юности, «улыбкой розовых уст».

Все это кинематографично, напоминает лучшие образцы кинодраматургии, каких у нас мало.

Драматичные сцены своих романов автор излагает с потрясающей экспрессией. Словно палитра, художественный арсенал прозаика обогащается за письменным столом, становится еще более ярким. Выразительны изображения: весенние горы, холмы, долины, покрытые цветами. Насыщен и звуковой компонент: щебетание птиц, песня дехканина, погоняющего в упряжке волов на пашне. Охваченный думами, Отабек постепенно поддается очарованию весны. Лишь доносящаяся издали песня о разлуке вернула его в прежнее состояние: отчаяние, горесть и печаль вновь овладели им. Слезы покатились по щекам.

Писатель учитывал все сенсорные каналы восприятия индивидуумом (в разобранном читателем отрывке), описывая звучащую, «поющую», осязаемую и обонятельную картину. В центре ее - сначала вялый, расслабленный Отабек. А мгновение спустя - любующийся весенней красотой, мечтающий, прослезившийся. Подчеркнем особо: писатель учитывает и чувство обоняния, возникающего при вдумчивом чтении замечательного текста книги: «Ароматы цветов... не могли не радовать человека», «Отабек не мог не вдыхать струящегося над степью аромата, не прислушаться к пению птиц».

Динамичный весенний пейзаж, в композиции которого постоянно возникает образ главного героя, интересен и тем, что он описан согласно методу контрапункта: несовпадение минорного настроения персонажа с оптимистичной мажорной красочной и цветущей средой. Впоследствии этот художественный прием, научно обоснованный С. Эйзенштейном, обогатил палитру аудиовизуальных искусств.

Абдулла Кадыри сценарии не писал. Но в отличие от многих писателей к кинематографу относился с почтением. Режиссер, актер Юлдаш Агзамов и писатель Зиннат Фатхуллин - современники нашего героя - рассказывали о желании Наби Ганиева экранизировать «Минувшие дни» с Сулейманом Ходжаевым в главной роли. А этот режиссер, сценарист, актер (кстати, высоко чтимый Абдуллой Кадыри!) уже в те годы был талантлив и имел высшее кинематографическое образование.

Появление нового художественного фильма в те времена было большим событием. Залы переполнялись зрителями. Газеты подробно писали о картинах, хотя кино было немое, черно-белое. Откликнулся и писатель Кадыри. Он в письменной форме выразил свое отношение к первым шагам узбекского кинематографа.

Мы провели небольшую исследовательскую работу. Досконально изучили эту статью, в оригинале опубликованную в газете «Кизил Узбекистан» 28 апреля 1927 года. В ходе изыскания пришли к следующему выводу: одну из лучших картин периода немого кино «Шакалы Равата» Абдулла-ака посмотрел до выхода на экраны страны.

По данным Госфильмофонда, расположенного в подмосковном городке Белые Столбы, лента была представлена зрителям 18 мая того же года. А Кадыри взялся за перо в марте.

Сравнивая тексты газетных материалов с высказываниями писателя, на этот раз выступившего в качестве публициста, уточнили день написания рецензии, которая по охвату кинематографических и околокинематографических событий и стилю изложения отвечала законам публицистического жанра.

«Джурабаев во вчерашнем номере «Правды Востока» ввел в заблуждение европейских читателей», - пишет публицист.

Мы нашли этот материал, названный автором «Под узбекский быт», ознакомились с ним. Упомянутый Абдуллой Кадыри «вчерашний номер» датирован 28 марта 1927 года. Значит, статья о «Шакалах Равата» писалась 29 марта. А в эти весенние дни семья Кадыри ежегодно переезжала в летний сад, раскинувшийся недалеко от махаллинского центра «Самарканд Дарвоза».

Так, статья написана и передана редакции в период увлеченной работы над романом «Скорпион из алтаря», увидевшего свет чуть позже - в 1929 году. Документ свидетельствует о том, насколько волновали писателя актуальные вопросы становления киноискусства. Он сверяет кадры и эпизоды фильма с явлениями повседневной жизни, размышляет о поведении героев-актеров в экстремальных условиях, их душевном состоянии. Интересным представляется сравнительный анализ литературных и экранных персонажей. Кадыри не делает скидок на молодость, неопытность «Шарк Юлдузи» (так называлась киностудия, расположившаяся в архитектурном комплексе «Шайхантахур»).

Подробно мы остановились на небольшом произведении А. Кадыри еще и потому, что проблемы, поднятые писателем в газетном материале, не потеряли своей актуальности и в нынешние дни. Воспитание творческих кадров (прежде всего сценаристов, артистов и артисток, писал Кадыри), поиск национальных форм экранной выразительности, профессиональное, требовательное, но бережное отношение к деятелям кино и их произведениям - эти важнейшие вопросы и сейчас ставятся во главу угла. Абдулла Кадыри словно предвидел нарастание проблемы в будущем.

Перерыв, антракт между занятиями, представлениями принято не затягивать. Необходимы акты. Акты познания глубин писательского труда, окружавшей его медиасреды.

Пока перемена после заданного писателем урока исчисляется десятилетиями. Немало создано за это время. Но вновь и вновь будем обращаться к его прозе и публицистике, мемуарам. Можно и нужно брать уроки профессионализма (во всех сферах, в творческой особенно), мужества, стойкости, жизнелюбия, ведь эти ценности не теряют актуальности и в наши дни.

Хамидулла Акбаров.

Доктор филологических наук,

профессор.

Перспективы сотрудничества негосударственных некоммерческих организаций с государственными органами в обеспечении прав и интересов человека

📅 27.08.2022

Основной целью комплексных реформ, осуществляемых во всех сферах жизни нашей страны, является всесторонняя защита человека, его жизни, свободы, чести, достоинства, законных потребностей и интересов, словом, человеческого достоинства.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Под человеческим достоинством мы понимаем, прежде всего, мирную и безопасную жизнь каждого гражданина, обеспечение его основных прав и свобод. Под человеческой ценностью мы понимаем создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры для каждого гражданина, оказание квалифицированных медицинских услуг, качественное образование, систему социальной защиты, создание здоровой экологической среды.

Узбекистан активизирует противодействие «теневой» экономике

📅 20.11.2023

В последние годы в стране поэтапно осуществляются реформы, направленные на совершенствование налогового администрирования, развитие отраслей экономики за счет упрощения системы налогообложения, а также на укрепление нормативно-правовой базы по сокращению нелегальной экономики, усиление общественного контроля, легализацию нелегальных рабочих мест.

В частности, Налоговый кодекс в новой редакции, а также ряд указов и постановлений Президента, направленных на коренное совершенствование налоговой политики, в том числе деятельности органов государственной налоговой службы, вывели на новый уровень прозрачную отвечающую международным стандартам систему налогообложения, способную быть партнером и обслуживать добросовестных налогоплательщиков.

Благодаря реформам, направленным на сокращение скрытой экономики за счет упрощения системы налогообложения, количество налогов было сокращено до 9 вместо 13 действовавших до 2017 года налогов и обязательных платежей, а также полностью отменены 3,2-процентные сборы во внебюджетные пенсионные, школьные и дорожные фонды, взимаемые с оборота, которые были тяжелым бременем для предпринимателей.

Стимулировалось достижение субъектами предпринимательства финансовой эффективности за счет снижения ставки налога на прибыль юридических лиц.

В целях справедливого распределения налогового бремени на экономику с 1 октября 2019 года ставка НДС была снижена с 20% до 15%, а с 1 января 2023 года – до 12%.

Максимальная ставка подоходного налога с физических лиц составляла 23%, вместо такой прогрессивной шкалы установлена единая ставка в 12%, а ставка социального налога для субъектов предпринимательства была снижена с 25% до 12%, в результате чего налоговая нагрузка на фонд оплаты труда снизилась почти вдвое.